KI-Nutzung boomt – aber die Angst vor Abhängigkeit vom Ausland ist groß

- Inzwischen nutzen 67 Prozent der Deutschen generative KI

- Zwei Drittel sehen bei KI zu große Abhängigkeiten von USA und China

- Über die Hälfte der Berufstätigen wünschen sich KI-Unterstützung im Job – 10 Prozent nutzen sie ohne Wissen des Arbeitgebers

Berlin, 05. Mai 2025 – Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz hat in Deutschland in den vergangenen Monaten rasant zugenommen. Inzwischen verwenden zwei Drittel (67 Prozent) der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 16 Jahren zumindest hin und wieder generative KI wie ChatGPT, Microsoft Copilot oder Google Gemini. Im vergangenen Sommer waren es erst 40 Prozent. Zugleich gibt es eine weit verbreitete Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit von ausländischen KI-Anbietern. So sagen 68 Prozent, dass Deutschland im Bereich KI von den USA und China zu stark abhängig ist. 60 Prozent wollen, dass Deutschland unabhängiger von US-amerikanischen KI-Unternehmen wird. Und 53 Prozent fordern, dass die neue Bundesregierung KI zum Schwerpunkt ihrer Wirtschaftspolitik macht, unter anderem sollte die Regulierung von KI gelockert werden, damit Deutschland wettbewerbsfähiger wird (56 Prozent). Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.005 Personen ab 16 Jahren in Deutschland im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. „Noch nie hat sich eine neue Technologie so schnell verbreitet wie Künstliche Intelligenz. KI hat Deutschland im Sturm erobert und wurde von den Menschen in der Breite der Gesellschaft angenommen“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. „Umso wichtiger ist, dass wir bei KI nicht in neue digitale Abhängigkeiten rutschen. Wir müssen jetzt schnell die Voraussetzungen für eine souveräne deutsche und europäische KI-Industrie schaffen.“

Bitkom schlägt dazu unter anderem die Fortschreibung der nationalen KI-Strategie vor, ergänzt um eine KI-Anwendungsstrategie, die messbare Ziele enthält. Mindestens 10 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen müssten deshalb in den kommenden fünf Jahren zur Förderung des KI-Standorts bereitgestellt werden. Darüber hinaus seien massive Investitionen in hochleistungsfähige nationale KI-Rechenzentren und eine deutsche AI Gigafactory notwendig, verbunden mit einem leichteren Zugang für Unternehmen und Startups. „Es geht bei KI nicht nur um Technologie, es geht mindestens ebenso um die Menschen, die sie entwickeln und einsetzen. Wir müssen KI-Talente fördern und gewinnen“, sagt Wintergerst. Dazu brauche es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, von einem Pflichtfach Informatik an Schulen über mehr englischsprachige KI-Studiengänge bis zur Förderung von KI-Weiterbildungsprogrammen für Beschäftigte. Und schließlich plädiert Bitkom für eine innovationsfreundliche Ausgestaltung des Regulierungsrahmens. „Dabei geht es um neue Regulierungen wie den AI Act, aber auch um die Auslegung der Datenschutz-Grundverordnung mit Blick auf KI-Anwendungen“, so Wintergerst. „Wir dürfen uns im weltweiten Wettbewerb bei KI nicht selbst ein Bein stellen, die Unternehmen brauchen mehr Freiheit für KI-Innovationen.“

Zwei Drittel halten KI für die wichtigste Zukunftstechnologie

Für eine deutliche Mehrheit von 67 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ist KI die wichtigste Zukunftstechnologie (2024: 63 Prozent). 28 Prozent sehen KI dagegen als massiv überschätzt und einen Hype an (2024: 32 Prozent). Zugleich überwiegt bei KI in der Bevölkerung die Chancenperspektive: 20 Prozent sehen KI ausschließlich als Chance, 54 Prozent eher als Chance. Eher eine Gefahr in KI sehen 18 Prozent, ausschließlich eine Gefahr nur 5 Prozent.

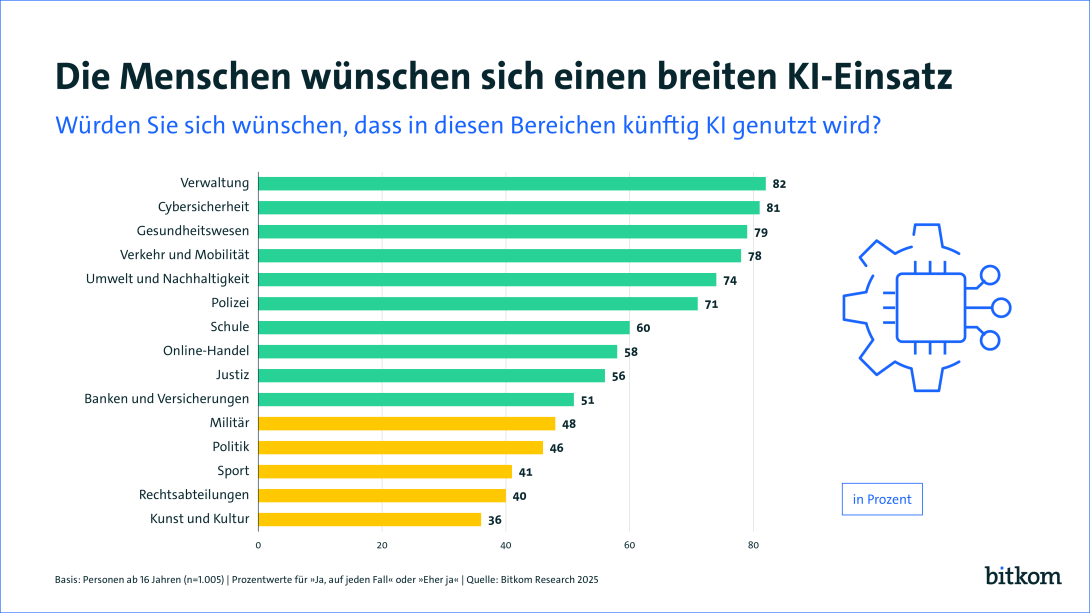

Geht es nach dem Willen der Menschen, sollte KI in einer Vielzahl von Lebensbereichen genutzt werden. So wünschen sich 82 Prozent KI in der Verwaltung, 81 Prozent in der Cybersicherheit, 79 Prozent im Gesundheitswesen und 78 Prozent im Verkehr. Dahinter folgen eine KI-Nutzung für Umwelt und Nachhaltigkeit (74 Prozent), bei der Polizei (71 Prozent), in der Schule (60 Prozent), im Online-Handel (58 Prozent), in der Justiz (56 Prozent) sowie bei Banken und Versicherungen (51 Prozent). Keine Mehrheit für die KI-Nutzung gibt es dagegen beim Militär (48 Prozent), in der Politik (46 Prozent), im Sport (41 Prozent), in Rechtsabteilungen (40 Prozent) sowie in Kunst und Kultur (36 Prozent). „KI kann heute schon eine Vielzahl von Aufgaben schnell und effizient erledigen, insbesondere dann, wenn es um große Text- und Datenmengen geht. Angesichts der demographischen Entwicklung, die zu einem Rückgang der erwerbstätigen Bevölkerung führen wird, brauchen wir KI wirklich überall: in Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft“, so Wintergerst.

Bei KI geht es um Vertrauen in die Anbieter – und ums Herkunftsland

Bei der Auswahl einer KI ist für eine deutliche Mehrheit (62 Prozent) das Vertrauen in den Anbieter ein ausschlaggebendes Kriterium, für 48 Prozent zudem sein Herkunftsland. Erst dahinter folgen die Qualität der Ergebnisse (39 Prozent), die einfache Bedienbarkeit (35 Prozent) und die Leistungsfähigkeit wie zum Beispiel die Geschwindigkeit (27 Prozent). Die geringste Rolle spielen die Kosten: Sie sind für lediglich 19 Prozent bei der Anbieterauswahl entscheidend.

Entsprechend gibt es einen großen Wunsch nach KI-Angeboten aus Deutschland. Zwei Drittel (69 Prozent) würden einen KI-Anbieter aus Deutschland nutzen, deutlich dahinter folgen Frankreich (49 Prozent), Südkorea und Japan (48 Prozent bzw. 45 Prozent) sowie die übrigen EU-Länder und die USA (jeweils 41 Prozent). Einen KI-Anbieter aus Israel würden 31 Prozent nutzen, aus China 30 Prozent und gerade einmal 1 Prozent würde KI-Dienste aus Russland nutzen. „Deutschland hat die Chance, zu einer KI-Nation zu werden. Es gilt jetzt, dem Interesse der Menschen entsprechend leistungsstarke, deutsche Angebote gegenüberzustellen“, sagt Wintergerst.

In der Praxis dominieren bei generativer KI allerdings die drei großen US-amerikanischen Anbieter. Sie teilen den Großteil des Marktes unter sich auf. So nutzen 43 Prozent der Menschen in Deutschland ChatGPT, 39 Prozent Microsoft Copilot und 28 Prozent Gemini von Google. Weitere 43 Prozent kennen ChatGPT, nutzen es aber nicht, für 43 Prozent gilt das bei Gemini und für 35 Prozent beim Copilot. Andere Dienste sind aktuell weit abgeschlagen. DeepSeek und Claude nutzen jeweils nur 2 Prozent, 9 Prozent kennen sie zumindest. 1 Prozent verwendet Perplexity, 4 Prozent kennen es. Und weniger als 1 Prozent verwendet Grok, gerade einmal 2 Prozent kennen den Dienst, der zu Elon Musks Unternehmen xAI gehört. Andere generative KI-Dienste verwendet 1 Prozent.

Wer KI nicht nutzt, dem fehlen vor allem Interesse und Vertrauen. Jeweils 77 nennen diese beide Faktoren als Grund, weshalb sie keine generative KI verwenden. Dahinter folgen fehlendes technisches Wissen (64 Prozent) und fehlender Bedarf (48 Prozent). 32 Prozent kennen keine passenden Anwendungen, 16 Prozent fehlt die Zeit und 14 Prozent ist KI zu teuer. Bei denen, die bereits generative KI einsetzen, ist fehlendes Vertrauen mit 33 Prozent der meistgenannte Grund, warum sie KI nicht häufiger verwenden. 30 Prozent kennen keine passenden Anwendungen, 29 Prozent fehlt technisches Wissen, 26 Prozent ist KI zu teuer, 22 Prozent fehlt Zeit, 19 Prozent sehen dafür keine Notwendigkeit und 10 Prozent haben schlicht kein Interesse an einer häufigeren Nutzung. 18 Prozent geben an, dass sie KI bereits häufig verwenden.

Mehrheit: KI wird unsere Gesellschaft spätestens in 5 Jahren spürbar verändern

Rund ein Drittel (32 Prozent) der Deutschen ist der Meinung, dass Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft bereits spürbar verändert hat. Weitere 11 Prozent rechnen damit bis zum kommenden Jahr, 24 Prozent in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Einen längeren Zeitraum von sechs bis zehn Jahren erwarten 14 Prozent, 16 Prozent rechnen mit mindestens zehn Jahren. Nur jede und jeder Hundertste (1 Prozent) geht davon aus, dass KI die Gesellschaft auch künftig nicht verändern wird. „Wir müssen KI in Deutschland nutzen, wir müssen KI aber vor allem auch gestalten und voranbringen. Bei KI geht es darum, unsere Werte nicht über Bord zu werfen, wir müssen sie in dieser Schlüsseltechnologie verankern“, so Wintergerst.

KI im Beruf: 6 von 10 wollen Künstliche Intelligenz nutzen, 4 von 10 lehnen das ab

Bei der KI-Nutzung im Beruf sind die Erwerbstätigen gespalten. 56 Prozent wünschen sich grundsätzlich, dass sie eine KI bei der Arbeit unterstützt, 43 Prozent lehnen das dagegen ab. Schon heute nimmt KI 17 Prozent der Erwerbstätigen Aufgaben ab, 22 Prozent gehen davon aus, dass das möglich wäre, nutzen aber noch keine KI. Rund ein Viertel (27 Prozent) sieht dafür aktuell noch keine Möglichkeiten, glaubt aber, dass eine KI in Zukunft Aufgaben übernehmen könnte. Und 30 Prozent halten das heute und in Zukunft für ausgeschlossen. „KI hat in jüngster Zeit rasante Fortschritte gemacht und kann jetzt zum Beispiel neben Texten, Bildern und Videos auch Software-Code oder CAD-Anweisungen für die Konstruktion erstellen. Künftig wird KI in durch die Bank allen Berufen eine zumindest unterstützende Rolle einnehmen“, so Wintergerst.

Das zeigt auch ein Blick auf die Nutzung generativer KI unter den Erwerbstätigen. 74 Prozent nutzen generative KI für private Zwecke, im vergangenen Jahr lag der Anteil erst bei 39 Prozent. Erstmals setzt mehr als jede und jeder Zweite KI auch im Job ein, nicht selten ohne Wissen des Arbeitgebers. So hat sich der Anteil der Erwerbstätigen, die KI im Beruf mit Wissen des Arbeitgebers einsetzen, von 22 Prozent auf 45 Prozent verdoppelt. Ebenfalls verdoppelt hat sich die Zahl derer, die KI ohne Wissen des Arbeitgebers im Job verwenden, von 5 Prozent auf 10 Prozent. „Unternehmen sollten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern KI zur Verfügung stellen – auch um eine Schatten-KI zu vermeiden, die eine Vielzahl rechtlicher und organisatorischer Probleme mit sich bringen kann“, so Wintergerst. „Dabei geht es nicht nur darum, ein technisches KI-Angebot zu schaffen, sondern auch um ein verbindliches Regelwerk und Schulungen.“

KI wird im Job eher als Assistent für Routineaufgaben gesehen, nicht als Experte

Fragt man die Erwerbstätigen nach den Vorteilen von KI am Arbeitsplatz, so dominieren aktuell die klassischen Assistenz-Funktionen. 59 Prozent sagen, KI spart Arbeitszeit, für 56 Prozent entstehen so Freiräume für wichtigere Aufgaben und 47 Prozent geben an, dass KI Fehler reduziert. Dahinter folgen die Erleichterung von Routineaufgaben (41 Prozent) und Kostenersparnis (36 Prozent). 31 Prozent sagen, KI steigere die eigene Motivation, für 28 Prozent erhöht sie die eigene Leistungsfähigkeit und 24 Prozent sehen beschleunigte Prozesse. Weniger bedeutend sind die Vermittlung von Expertenwissen durch KI (23 Prozent), die Förderung von Kreativität (13 Prozent) und eine verbesserte Qualität der eigenen Arbeitsergebnisse (12 Prozent). Nur 7 Prozent sehen überhaupt keine Vorteile von KI am Arbeitsplatz. „KI kann viel mehr, als uns einfache Routineaufgaben abzunehmen und Zeit zu sparen. Wer eine KI nutzt, hat immer einen Experten an seiner Seite und einen Sparringspartner für die Diskussion eigener Überlegungen“, so Wintergerst.

Ein eindeutiges Bild ergibt sich, wenn man nach den Nachteilen von KI am Arbeitsplatz fragt. Hier dominieren drei Themen: Es ist unklar, an wen die Daten gehen (66 Prozent) und wer für Fehler verantwortlich ist (57 Prozent) – und es fehlt der menschliche Kontakt (64 Prozent). Mit deutlichem Abstand dahinter wird die Sorge geäußert, dass man sich zu sehr auf die KI verlässt und Kompetenzen verliert (29 Prozent), die Nutzung zu kompliziert sei (25 Prozent), KI-Einsatz die eigene Arbeit weniger wertvoll mache (24 Prozent) oder sogar den eigenen Arbeitsplatz wegfallen ließe (22 Prozent). Ein Fünftel (21 Prozent) hat Angst, durch KI kontrolliert zu werden, 15 Prozent befürchten, der Arbeitgeber gebe zu viel Geld für KI aus und 13 Prozent fühlen sich durch KI unter Druck gesetzt. 3 Prozent sorgen sich, dass KI gerade jene einfachen Routineaufgaben übernimmt, die einem selbst Zeit zum Verschnaufen geben. Nur 2 Prozent sehen gar keine Nachteile. Wintergerst: „Die Sorgen der Menschen rund um KI müssen ernst genommen werden. Hier sind nicht nur die Unternehmen in der Pflicht, die KI-Tools einsetzen, sondern auch die KI-Anbieter. Das Vertrauen der Menschen ist entscheidend für den Erfolg von KI.“

Wer KI verwendet, hat einen anderen Blick auf die Technologie

Die Einschätzung von KI klafft weit auseinander, je nachdem ob man die Perspektive der Nutzer oder der Nicht-Nutzer einnimmt. So sagen 73 Prozent derjenigen, die keine KI verwenden, dass sie sich durch KI abgehängt fühlen (KI-Nutzende: 40 Prozent), 70 Prozent haben Angst vor KI (KI-Nutzende: 22 Prozent) und 67 Prozent fühlen sich von KI überfordert (KI-Nutzende: 41 Prozent). 68 Prozent würden sogar gänzlich lieber in einer Welt ohne KI leben (KI-Nutzende: 25 Prozent).

Umgekehrt sagen 70 Prozent derjenigen, die selbst KI einsetzen, dass Künstliche Intelligenz ihr Leben leichter macht (Nicht-Nutzende: 22 Prozent), 65 Prozent wünschen sich einen KI-Assistenten für alltägliche Aufgaben (Nicht-Nutzende: 38 Prozent), 64 Prozent geben an, dass ihnen KI Spaß macht (Nicht-Nutzende: 11 Prozent), 58 Prozent meinen, dass dadurch langwierige Internet-Recherchen entfallen (Nicht-Nutzende: 24 Prozent) und 50 Prozent sind überzeugt, dass sie durch KI schlauer werden (Nicht-Nutzende: 25 Prozent). „Wir sollten bei KI einer Spaltung der Gesellschaft vorbeugen und alle Menschen mit KI vertraut machen. Wer KI einsetzt, hat einen ganz anderen Blick auf diese Technologie. Viele Menschen sind nach den ersten Schritten in der KI-Welt absolut begeistert“, so Wintergerst.

Künstliche Intelligenz ist auch ein wichtiges Thema beim diesjährigen bundesweiten Digitaltag am 27. Juni 2025 mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Workshops für Interessierte. Eine Übersicht gibt es hier: digitaltag.eu/fokusthema-ki#kiaktionen

Präsentation & Grafik zum Download

Präsentation: Künstliche Intelligenz - Der Blick der Deutschen auf die neue Technologie

Mitschnitte der Pressekonferenz

Künstliche Intelligenz - Der Blick der Deutschen auf die neue Technologie - mit Dr. Ralf Wintergerst

Wahrnehmung

Vertrauen und Unabhängigkeit

Einsatz und Nutzung

Umgang

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.005 Personen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 11 bis KW 15 2025 statt. Die Umfrage ist repräsentativ.