KI in fast jeder siebten Praxis und vielen Kliniken im Einsatz

- 78 Prozent der Ärztinnen und Ärzte sehen in KI eine riesige Chance für die Medizin

- 68 Prozent sind offen für die elektronische Patientenakte – viele fühlen sich aber nicht gut auf die Einführung vorbereitet

- Neue Studie zur Digitalisierung der Medizin von Bitkom und Hartmannbund

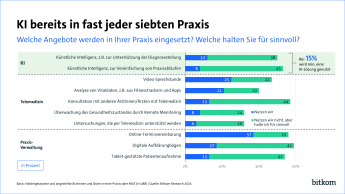

Berlin, 27. Mai 2025 - Künstliche Intelligenz (KI) hat das deutsche Gesundheitswesen erreicht und wird inzwischen in vielen Praxen und Kliniken genutzt. So geben unter den Ärztinnen und Ärzten in Praxen oder medizinischen Versorgungszentren bereits 12 Prozent an, dass bei ihnen KI zur Unterstützung der Diagnosestellung eingesetzt wird. Bei 8 Prozent wird KI in der Praxisverwaltung etwa zur Vereinfachung von Abläufen eingesetzt. Insgesamt geben 15 Prozent an, dass KI in mindestens einem dieser Fälle genutzt wird – das entspricht fast jeder siebten Praxis. In Krankenhäusern hat sich der KI-Einsatz seit 2022 sogar verdoppelt. Bei 18 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Kliniken ist KI im Einsatz, beispielsweise zur Auswertung bildgebender Verfahren. Vor drei Jahren waren es noch 9 Prozent. Das sind Ergebnisse einer Umfrage, die der Digitalverband Bitkom gemeinsam mit dem Hartmannbund, Verband der Ärztinnen und Ärzte Deutschlands, unter mehr als 600 Medizinerinnen und Medizinern in Deutschland durchgeführt hat und die anlässlich des heute beginnenden Ärztetages veröffentlicht werden. „KI kann die medizinische Versorgung individueller und effizienter gestalten – insbesondere in der Prävention, aber auch in der Therapie. Und sie kann Arztpraxen und Kliniken spürbar entlasten – durch präzisere Diagnosen, automatisierte Dokumentation und intelligente Terminsteuerung. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: die Versorgung der Patientinnen und Patienten“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Dr. med. Klaus Reinhardt, Bundesvorsitzender des Hartmannbundes: „Künstliche Intelligenz bietet enorme Chancen, die Versorgungsqualität zu verbessern und den Arbeitsalltag in Praxis und Klinik zu entlasten. Wenn 78 Prozent der Kolleginnen und Kollegen KI als große Chance für die Medizin sehen und sie bereits in jeder siebten Praxis sowie bei fast jedem fünften Klinikteam zum Einsatz kommt, dann zeigt das: Die Ärzteschaft ist bereit für diese Transformation – sofern sie ethisch reflektiert, ärztlich verantwortet und technisch zuverlässig gestaltet ist.“

Insgesamt wird Künstliche Intelligenz von der Ärzteschaft mit großem Interesse, aber auch mit hohen Erwartungen begleitet: 78 Prozent aller Ärztinnen und Ärzte bewerten KI als riesige Chance für die Medizin. Zwei Drittel (67 Prozent) fordern, der KI-Einsatz in der Medizin sollte in Deutschland besonders gefördert werden – und 60 Prozent meinen, eine KI werde in bestimmten Fällen bessere Diagnosen stellen als ein Mensch. Gleichzeitig fordern 76 Prozent eine strenge Regulierung von KI für die Medizin. Wintergerst: „Der AI Act der EU setzt wichtige Leitplanken für den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Entscheidend wird sein, dass seine Umsetzung praxisnah erfolgt – nur so kann der Nutzen von KI in der Medizin auch tatsächlich die Ärztinnen, Ärzte, Patientinnen und Patienten erreichen.“

Zwei Drittel stehen der ePA aufgeschlossen gegenüber

Insgesamt gibt es eine große Offenheit unter Deutschlands Ärztinnen und Ärzten gegenüber digitalen Lösungen in Gesundheitswesen und Medizin. So befürwortet die Mehrheit die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA), braucht aber mehr Unterstützung beim Praxiseinsatz. 68 Prozent der Medizinerinnen und Mediziner zeigen sich aufgeschlossen für die ePA, wobei jeweils 34 Prozent „sehr aufgeschlossen“ und „eher aufgeschlossen“ sind. Gleichzeitig fühlen sich jedoch drei Viertel (77 Prozent) nicht ausreichend auf ihren Einsatz vorbereitet – 45 Prozent antworten auf diese Frage klar mit „Nein“ und 32 Prozent mit „Eher nein“. Als Vorteile der ePA werden etwa die Vermeidung von Doppeluntersuchungen (73 Prozent), die Möglichkeit zur schnelleren Diagnose durch Einblick in die Krankengeschichte (60 Prozent), die Vermeidung von Wechselwirkungen bei der Medikation (59 Prozent) und mehr Transparenz für Ärztinnen und Ärzte insgesamt (58 Prozent) gesehen. 43 Prozent betonen, mit der ePA werde die Digitalisierung des Gesundheitssystems insgesamt vorangetrieben und 34 Prozent erwarten ein Mehr an Transparenz auch für die Patientinnen und Patienten. 26 Prozent heben die Möglichkeit der Nutzung der Daten für Forschungszwecke hervor. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst: „In der elektronischen Patientenakte werden medizinische Daten, Befunde und Untersuchungsergebnisse gespeichert, so dass sie für die Patientinnen und Patienten jederzeit einsehbar sind. Der bisherige, teils holprige Anlauf der ePA für alle zeigt aber: Es braucht jetzt Vertrauen aller Beteiligten. Die ePA muss für Ärztinnen und Ärzte leicht zu bedienen, barrierefrei und mit allen Systemen kompatibel sein. Im Praxisalltag darf die ePA nicht zur Belastung werden, sondern muss die Arbeit erleichtern.“ Dr. med. Klaus Reinhardt, Bundesvorsitzender des Hartmannbundes: „Die elektronische Patientenakte kann ein Meilenstein für eine moderne, vernetzte Versorgung sein – das sehen auch 68 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte so. Doch 77 Prozent fühlen sich auf ihren Einsatz nicht ausreichend vorbereitet. Dieses Missverhältnis offenbart: Technik allein reicht nicht. Nur wenn wir die ePA alltagstauglich, kompatibel und leicht bedienbar gestalten und das medizinische Personal konsequent mitnehmen, wird sie im Praxisbetrieb wirklich zum Fortschritt.“

41 Prozent freuen sich auf die Arbeit mit der ePA

Die ePA ist bereits zum 1. Januar 2021 offiziell gestartet, doch der praktische Einsatz in Arztpraxen und Kliniken blieb zunächst gering. Der Grund: Ursprünglich mussten Versicherte ihre ePA aktiv beantragen (Opt-in), doch ab 2025 greift ein Opt-out-Modell: Jede gesetzlich versicherte Person erhält nun automatisch eine ePA – es sei denn, sie widerspricht. Seit Ende April 2025 läuft nun der bundesweite Rollout der ePA. Mit Blick auf die Technik sind viele Ärztinnen und Ärzte aktuell aber noch immer unsicher: 86 Prozent glauben nicht, dass die Arbeit mit der ePA technisch reibungslos funktioniert. 66 Prozent fürchten Datenmissbrauch und 62 Prozent einen hohen technischen Aufwand. 61 Prozent fürchten eine Überforderung der Ärzteschaft und des Praxispersonals. Es geben aber auch 41 Prozent an, sich auf die Arbeit mit der ePA zu freuen – und mehr als die Hälfte (54 Prozent) hätte eine frühere Einführung begrüßt.

Robotik, Virtual Reality und Telemedizin in Kliniken

Welche digitalen Technologien und Lösungen werden in Krankenhäusern und Kliniken bereits eingesetzt? In Kliniken ist v.a. die Robotik bereits weit verbreitet. Bei 26 Prozent unterstützen Roboter bei OPs und Eingriffen, bei einem Zehntel ist Virtual Reality (VR) etwa für Trainingszwecke oder OPs im Einsatz (11 Prozent). Mehr als die Hälfte der Krankenhaus-Ärztinnen und -Ärzte nutzt noch kein VR, würde dies in ihrer Klinik aber für sinnvoll halten (54 Prozent). Telemedizin wird in den Kliniken ebenfalls genutzt, wenn auch nicht in der Breite. Bei 28 Prozent werden andere Ärztinnen bzw. Ärzte via Telemedizin zu Fällen in einer Beratungsfunktion konsultiert, bei 3 Prozent werden Fachleute per Video zu Untersuchungen oder OPs dazugeschaltet. Auch für Patientinnen und Patienten gibt es in Kliniken telemedizinische Angebote, etwa eine Überwachung des Gesundheitszustandes via Remote-Monitoring (10 Prozent), durch Video-Sprechstunden (8 Prozent) oder die Analyse von Vitaldaten aus Gesundheits-Apps oder Fitness-Trackern (4 Prozent). In der Verwaltung werden digitale Technologien bei einem Fünftel der Klinik-Ärztinnen und Ärzte eingesetzt: Dazu zählen eine Tablet-gestützte Patientenaufnahme (21 Prozent), eine Online-Plattform zum Patientenmanagement (21 Prozent) und digitale Aufklärungsbögen (20 Prozent).

In Praxen verbreiten sich digitale Lösungen ebenfalls. Video-Sprechstunden werden bei 25 Prozent der niedergelassenen und angestellten Ärztinnen und Ärzte in einer Praxis oder einem MVZ angeboten, bei 21 Prozent werden Fitness-Tracker und -Apps ausgewertet. Mehr als jede dritte Praxis (37 Prozent) bietet eine Online-Terminvereinbarung an, bei 17 Prozent der Praxis-Ärztinnen und -Ärzte sind digitale Aufklärungsbögen und bei 13 Prozent eine Tablet-gestützte Patientenaufnahme im Einsatz.

8 von 10 Ärztinnen und Ärzten kritisieren hohe Komplexität des Gesundheitssystems

Dass die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen nicht noch weiter fortgeschritten ist, hat strukturelle und technische Gründe. Hauptgrund ist nach Ansicht der weit überwiegenden Mehrheit aller befragten Ärztinnen und Ärzte die Komplexität des Gesundheitssystems (81 Prozent). 57 Prozent machen oftmals langfristige Zertifizierungs- und Genehmigungsverfahren als Hindernis aus und 47 Prozent eine insgesamt zu starke Regulierung des Gesundheitssektors. 65 Prozent kritisieren eine mangelnde Marktreife der vorhandenen digitalen Anwendungen. Die Digitalkompetenz der Patientinnen und Patienten sowie der Ärzteschaft wird von jeweils 42 Prozent als bremsend wahrgenommen. 19 Prozent vermuten zudem eine mangelnde Offenheit von Patientinnen und Patienten gegenüber digitalen Lösungen in diesem Kontext.

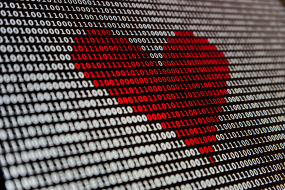

Ein weiteres großes Hindernis für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens ist aus Sicht der Medizinerinnen und Mediziner auch eine zu strenge Auslegung des Datenschutzes (59 Prozent). Viele Ärztinnen und Ärzte sehen in ihm sogar ein zentrales Hemmnis für medizinischen Fortschritt: 72 Prozent sind der Meinung, dass strenge Datenschutzvorgaben häufig Innovationen behindern – ein deutlicher Anstieg gegenüber 2020, als dieser Wert noch bei 60 Prozent lag. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) fordert mittlerweile eine weniger strenge Auslegung der Vorschriften, um die medizinische Versorgung zu verbessern – ebenfalls ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu 2020 (32 Prozent). Umgekehrt halten aber auch 22 Prozent den Datenschutz im Gesundheitswesen für zu lasch. Wintergerst: „Gesundheitsdaten retten Leben – wenn wir sie verantwortungsvoll nutzen. Es geht nicht darum, Datenschutz abzuschaffen, sondern ihn so weiterzuentwickeln, dass er den Menschen dient – indem sie länger gesund bleiben oder schneller gesund werden. Wir brauchen Regeln, die sowohl Vertrauen schaffen als auch Raum für moderne Medizin lassen.“

Hohe Erwartungen an die Digitalisierung – und etwas Skepsis

Insgesamt zeigen sich Deutschlands Ärztinnen und Ärzte sehr aufgeschlossen gegenüber der Digitalisierung des Gesundheitssystems. 81 Prozent sehen sie als Chance – 2022 waren es 76 Prozent und 2020 erst 67 Prozent. Nur noch 16 Prozent sehen in der Digitalisierung ein Risiko für das Gesundheitswesen (2022: 22 Prozent; 2020 27 Prozent). Außerdem gehen 81 Prozent der Befragten davon aus, dass digitale Technologien das medizinische Personal künftig noch stärker unterstützen werden, 72 Prozent erwarten eine grundsätzliche Verbesserung der medizinischen Versorgung. Die Zukunftserwartung ist demnach zwar positiv – doch sie steht im Kontrast zur aktuellen Lage. Denn 83 Prozent der Ärzteschaft sehen Deutschland im internationalen Vergleich deutlich im Rückstand und 76 Prozent halten die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens für zu langsam. Allerdings gibt es auch eine spürbare persönliche Belastung: Fast ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte (29 Prozent) fühlt sich selbst von der Digitalisierung überfordert, ein Fünftel (22 Prozent) gibt sogar an, Angst vor diesen Entwicklungen zu haben. „Die Digitalisierung kann und wird unser Gesundheitssystem grundlegend verbessern“, betont Bitkom-Präsident Wintergerst. „Sie ist der Schlüssel zu einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung – sie ermöglicht schnellere Diagnosen, individuellere Therapien und kann das medizinische Personal entlasten.“ Dr. med Klaus Reinhardt: „Der Wille zur Digitalisierung ist da – doch die strukturellen Hürden bleiben hoch. 81 Prozent der Kolleginnen und Kollegen empfinden die Komplexität des Systems als zentrales Hindernis, 72 Prozent sehen im Datenschutz sogar eine Innovationsbremse. Es braucht jetzt klare politische Entscheidungen: für transparente Verfahren, tragfähige Infrastrukturen und einen konsequenten – zum Wohl der Patientinnen und Patienten.“

Mit Blick auf die neue Bundesregierung fordern 62 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, die neue Gesundheitsministerin solle sich noch stärker für die Digitalisierung einsetzen als die bisherigen Amtsinhaber. 24 Prozent hoffen dagegen, dass die große Koalition die Digitalisierung des Gesundheitswesens wieder verlangsamt. Aus Bitkom-Sicht müssten insbesondere der Roll-out der elektronischen Patientenakte sowie ihre Weiterentwicklung beschleunigt und die Nutzung von Gesundheitsdaten insgesamt verbessert werden. Wintergerst: „Die neue Bundesregierung muss die Entwicklungen weiter vorantreiben. Digitale Technologien sind der wohl stärkste Hebel, um dem demografischen Wandel und dem zunehmenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen wirksam zu begegnen. Gleichzeitig ermöglicht insbesondere KI eine gezieltere und frühzeitigere Prävention – etwa durch die intelligente Auswertung von Gesundheitsdaten und personalisierte Vorsorgeangebote. Digitalisierung kann helfen, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen – und das Gesundheitssystem nachhaltig entlasten.“

Präsentation & Grafiken zum Download

Präsentation: Digitalisierung in Praxis und Kliniken 2025

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverband Bitkom mit Unterstützung des Hartmannbundes durchgeführt hat. Dabei wurden 616 Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen in Kliniken und Praxen in Deutschland online befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 4 bis KW 9 statt. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, gibt aber ein aussagekräftiges Stimmungsbild für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland.