Europas Weg in die digitale Souveränität

- 9 von 10 Unternehmen sind derzeit digital abhängig

- 57 Prozent könnten ohne Digitalimporte maximal ein Jahr überleben

- USA und China sind wichtigste Herkunftsländer – aber das Vertrauen schwindet

- Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität am 18. November

Berlin, 13. November 2025 – Hardware aus China, Cloud- und KI-Lösungen aus den USA, Chips aus Taiwan oder Industrieroboter aus Südkorea: Die Unternehmen der deutschen Wirtschaft sind weiterhin stark abhängig von digitalen Technologien und Leistungen aus dem Ausland. Gleichzeitig schwindet das Vertrauen, vor allem in die USA. 9 von 10 Unternehmen (89 Prozent), die digitale Güter oder Leistungen importieren, sehen sich davon abhängig – 51 Prozent sogar „stark abhängig“, 38 Prozent „eher abhängig“. Nur eine Minderheit (4 Prozent) wäre dauerhaft überlebensfähig, würden diese Importe wegfallen. Damit Europa unabhängiger von Digitalimporten aus dem Ausland wird, haben Deutschland und Frankreich den Gipfel für europäische digitale Souveränität initiiert, der am 18. November in Berlin stattfindet. Der Digitalverband Bitkom hat im Vorfeld mehr als 600 Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden repräsentativ nach ihrer Abhängigkeit von ausländischen Technologien und Services befragt – und welche Risiken daraus entstehen.

So ist die Abhängigkeit von den USA und China im Laufe dieses Jahres nochmals gestiegen: 51 Prozent der deutschen Unternehmen sehen sich „stark abhängig“ von den Vereinigten Staaten – im Januar 2025 sagten dies noch 41 Prozent. Und ebenfalls 51 Prozent sehen sich „stark abhängig“ von China – ein Zuwachs um sieben Prozentpunkte gegenüber dem Jahresbeginn. Die deutschen Unternehmen könnten nach eigenen Angaben derzeit lediglich 12 Monate überleben, sollten sie die Technologien oder Services nicht mehr aus den USA beziehen können – mit Blick auf China wären es sogar nur 11 Monate. „Deutschland und Europa müssen sich aus einseitigen Abhängigkeiten befreien und ihre digitale Zukunft selbst in die Hand nehmen“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. „Europa muss seine digitale Souveränität mit mehr Entschlossenheit entwickeln. Wir müssen Europa zu einem Ort machen, an dem digitale Technologien nicht nur genutzt, sondern auch entwickelt und in wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen übersetzt werden. Der Gipfel für europäische digitale Souveränität sollte dafür den Startschuss geben.“

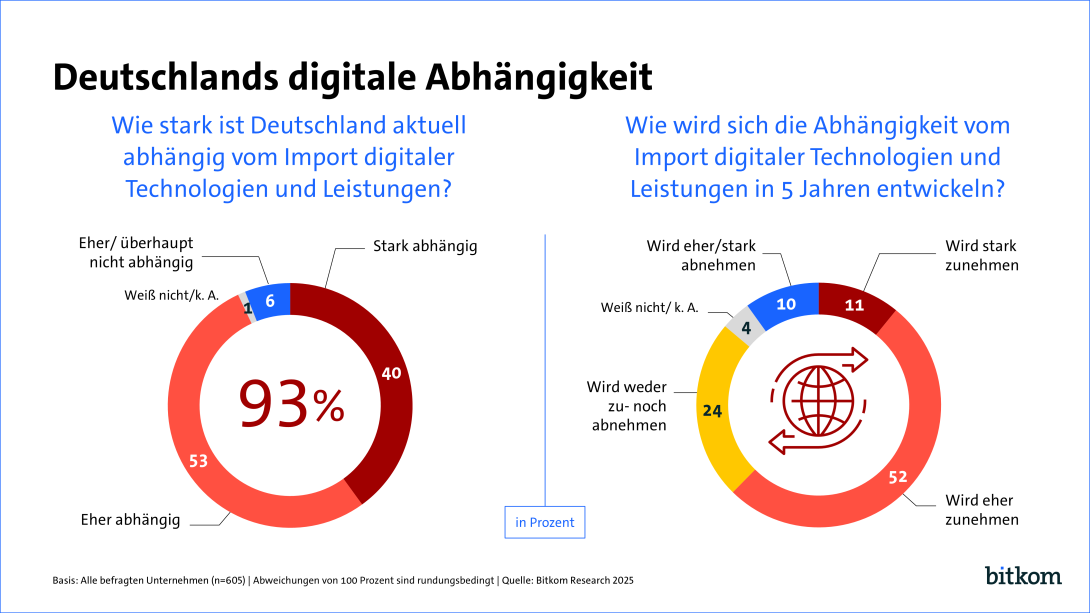

Aktuell sehen 93 Prozent der Unternehmen Deutschland stark abhängig (40 Prozent) bzw. eher abhängig (53 Prozent) von digitalen Technologien und Leistungen aus dem Ausland. Nur 10 Prozent gehen davon aus, dass sich diese Abhängigkeit in fünf Jahren verringert haben wird. Ein Viertel (24 Prozent) rechnet mit einer Fortschreibung des Status-quo, 6 von 10 Unternehmen (63 Prozent) rechnen mit einer Zunahme der Abhängigkeit.

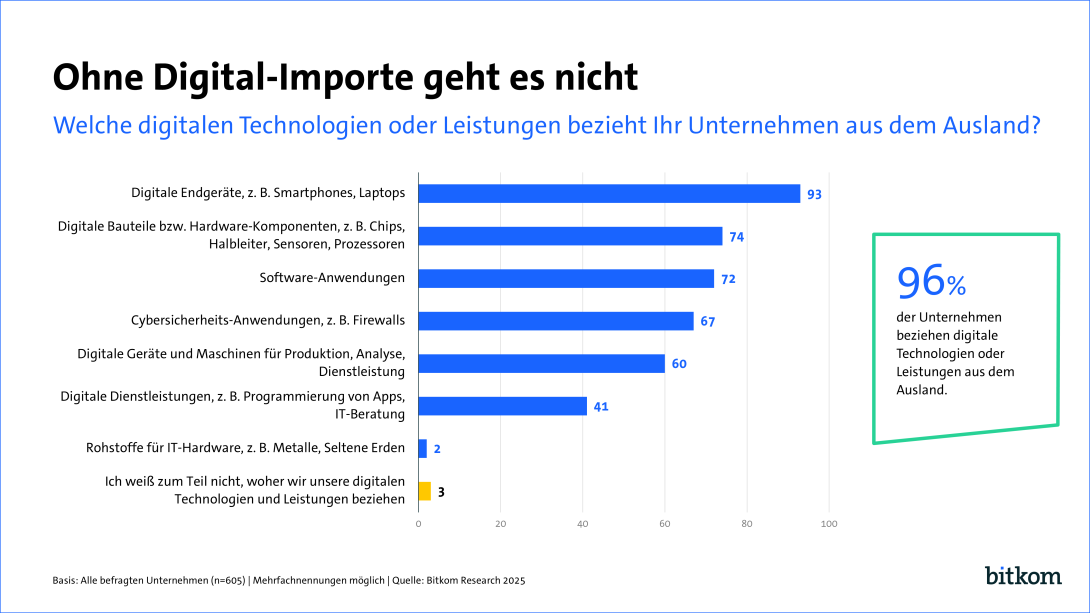

Kaum ein Unternehmen kommt ohne Digitalimporte aus

Insgesamt kommt kaum ein Unternehmen in Deutschland ohne den Import digitaler Technologien und Leistungen aus (96 Prozent). Ganz oben stehen Endgeräte wie Smartphones oder Notebooks, die 93 Prozent der Unternehmen importieren. Digitale Bauteile bzw. Hardware-Komponenten wie Chips, Halbleiter oder Sensoren beziehen 74 Prozent, Software-Anwendungen 72 Prozent und Cybersicherheits-Anwendungen wie Firewalls 67 Prozent aus dem Ausland. Digitale Geräte und Maschinen, etwa für die Produktion, importieren 60 Prozent der Unternehmen. Digitale Dienstleistungen wie Programmierung von Apps oder IT-Beratung beziehen 41 Prozent von außerhalb Deutschlands. Ein sehr kleiner Anteil der Unternehmen (3 Prozent) weiß teilweise nicht, ob und welche Technologien aus dem Ausland bezogen werden.

USA und China sind wichtigste Herkunftsländer

Die wichtigsten Herkunftsländer und -regionen sind die USA und China. 67 Prozent importieren „häufig“ aus den USA, 23 Prozent „in Einzelfällen“, so dass die Vereinigten Staaten für 9 von 10 Unternehmen, die digitale Technologien und Leistungen importieren, ein Handelspartner sind. 58 Prozent importieren „häufig“ aus China, ein weiteres Viertel (25 Prozent) „in Einzelfällen“. Bedeutend aus dem asiatischen Raum ist außerdem Taiwan (21 Prozent „häufig“/ 24 Prozent „in Einzelfällen“). Von dem vergleichsweise kleinen Inselstaat sieht sich fast jedes zweite Unternehmen, das digitale Technologien oder Dienstleistungen importiert, abhängig (49 Prozent, 26 Prozent „stark abhängig“, 23 Prozent „eher abhängig“). Wintergerst: „Die deutsche Wirtschaft ist vergleichsweise stark von Taiwan abhängig, da Schlüsselindustrien wie die Automobil- und Elektronikbranche auf dort produzierte Hochleistungs-Chips angewiesen sind. Chinas Aggressionen gegen Taiwan bedrohen deshalb direkt die Lieferketten und Produktionskapazitäten in Deutschland.“

Ein bedeutendes Bezugsland ist außerdem Japan: 12 Prozent der Unternehmen importieren von dort „häufig“, 31 Prozent „in Einzelfällen“. Auch Frankreich – Deutschlands Partner beim kommenden Gipfel in Berlin – ist für die hiesige Wirtschaft wichtig: Jedes zehnte Unternehmen (10 Prozent) bezieht „häufig“ digitale Technologien und Leistungen aus dem Nachbarland und doppelt so viele (20 Prozent) zumindest in Einzelfällen. Das gleiche gilt für die übrige EU (16 Prozent „häufig“ / 28 Prozent „in Einzelfällen“) sowie das Vereinigte Königreich (11 Prozent „häufig“ / 19 Prozent „in Einzelfällen“). Nur ein Prozent der befragten Unternehmen gibt im Übrigen Russland als Handelspartner an. „Digital souverän ist ein Land, das eigene substanzielle Fähigkeiten in digitalen Schlüsseltechnologien besitzt und selbstbestimmt darüber entscheiden kann, aus welchen Ländern es digitale Technologien bezieht“, betont Ralf Wintergerst. „Die deutsche Wirtschaft muss sich aus einseitigen Abhängigkeiten befreien und sie muss adäquat reagieren können, wenn sie von Lieferländern unter Druck gesetzt wird.“

Das höchste Vertrauen in Frankreich, Japan und die EU

Das Vertrauen der deutschen Unternehmen in die einzelnen Länder fällt dabei höchst unterschiedlich aus. Zu den Spitzenreitern im Vertrauensranking zählen Frankreich (76 Prozent), Japan (72 Prozent) und die übrigen EU-Länder (68 Prozent). Dahinter folgen UK (58 Prozent), Indien (45 Prozent) und Südkorea (40 Prozent). Dabei haben 58 Prozent mit Blick auf bestehende oder mögliche Geschäftsbeziehungen nur wenig oder kein Vertrauen in Südkorea, bei Indien trifft dies auf 53 Prozent zu. Die hinteren Plätze nehmen die USA und China ein. Noch etwas mehr als ein Drittel (38 Prozent) hat Vertrauen in die Vereinigten Staaten – im Januar waren es noch 51 Prozent. 60 Prozent vertrauen den USA nur wenig oder gar nicht, bei China trifft dies auf 70 Prozent zu. 26 Prozent hegen hingegen Vertrauen in die Volksrepublik – Anfang 2025 lag der Wert ähnlich.

Der Vertrauensverlust in die USA hängt dabei messbar mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten vor einem Jahr zusammen. Für 33 Prozent hat sich die Präsidentschaft von Trump bislang direkt oder auch indirekt „sehr negativ“ auf das eigene Unternehmen ausgewirkt, weitere 46 Prozent sprechen von „eher negativen“ Auswirkungen. Bei 19 Prozent gab es keine Auswirkungen, für kein einziges Unternehmen hat sich die Lage seither zum Besseren gewendet. „Die Unberechenbarkeit und der Protektionismus der US-Regierung verunsichern deutsche Unternehmen – viele spüren die Folgen bereits unmittelbar. Für Europa ist das ein weiterer Weckruf, die eigene digitale und wirtschaftliche Souveränität voranzutreiben“, betont Wintergerst. Fällt der Blick nicht auf das eigene Unternehmen, sondern auf Deutschland als Ganzes, bewerten die Unternehmen die USA gleichwohl mehrheitlich als verlässlichen Partner für die Bundesrepublik (52 Prozent).

Deutsche fordern mehr Unabhängigkeit vom Ausland

In einer weiteren Studie hat Bitkom anlässlich des Gipfels für europäische digitale Souveränität die Sicht der deutschen Bevölkerung auf das Thema und das Verhältnis zu den USA und China ermittelt. Dazu wurden mehr als 1.100 Personen repräsentativ befragt. Auch hier sagt eine Mehrheit von 59 Prozent, dass die USA ein verlässlicher Partner für Deutschland seien – mit Blick auf China nehmen dies 42 Prozent an. Gleichwohl ist die Abhängigkeit bei digitalen Technologien für eine überwiegende Mehrheit sehr präsent: 44 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger halten Deutschland für „sehr abhängig“ und 50 Prozent für „eher abhängig“ vom Import aus dem Ausland. 98 Prozent – und damit praktisch alle – halten es für wichtig, dass Deutschland bei wichtigen digitalen Technologien unabhängiger wird. Wintergerst: „Die Menschen in Deutschland haben den Ernst der Lage verstanden: Fast alle wünschen sich mehr Unabhängigkeit bei digitalen Schlüsseltechnologien. Das Vertrauen in Partner wie die USA oder China hat zuletzt stark gelitten. Die Stärkung unserer digitalen Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit gehört in den kommenden drei Jahren der Legislaturperiode ganz oben auf die Agenda.“

Die deutsche Wirtschaft blickt mit Sorge insbesondere in die USA. 99 Prozent der Unternehmen sehen weitere finanzielle Belastungen durch Strafzölle oder Sanktionen als Risiko, 56 Prozent fürchten Exportbeschränkungen und 49 Prozent einen Austritt der USA aus internationalen Organisationen wie der NATO oder der WTO. Die damit verbundenen ökonomischen Risiken werden von den Unternehmen gewichtiger eingeschätzt als digitale Risiken: Einen Zugangsverlust zu Software- und Plattformdiensten fürchtet jedes zweite Unternehmen (49 Prozent), einen erzwungenen Abfluss sensibler Unternehmensdaten an US-Behörden 41 Prozent. 37 Prozent sorgen sich vor einem erschwerten Zugang zu Technologien wie Chips oder KI-Systemen. Einschränkungen bei Cloud-Services sehen nur 14 Prozent als Gefahr. Wintergerst: „Der europäische Tech-Markt ist weiterhin attraktiv und trägt einen erheblichen Teil zu den Umsätzen von Technologiekonzernen bei. Die US-Unternehmen brauchen Europa als Kunden. Dennoch brauchen wir eigene europäische Angebote, um nicht erpressbar zu sein.“

Gipfel stößt auf großen Zuspruch

So begrüßen 86 Prozent der Unternehmen den bevorstehenden Gipfel für europäische digitale Souveränität. 92 Prozent meinen, Deutschland und Frankreich sollten eine Führungsrolle bei der Stärkung der digitalen Souveränität Europas einnehmen und 82 Prozent betonen, eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit im Digitalbereich stärke die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft insgesamt. Auch für Deutschland gibt es aus Sicht der Wirtschaft einiges zu tun: 94 Prozent fordern verstärkte Investitionen in Schlüsseltechnologien, 62 Prozent den Aufbau europäischer Hyperscaler, also großer Cloud-Anbieter. Wintergerst: „Nur wer über eigene Kompetenzen verfügt, kann international auf Augenhöhe agieren – und dafür muss Deutschland seine Position gezielt stärken.“

Auch aus Bitkom-Sicht braucht es dazu den Aufbau einer leistungsfähigen Cloud- und Rechenzentrums-Infrastruktur in Deutschland und Europa. Wichtig sei außerdem der Aufbau eigener Fähigkeiten bei den Schlüsseltechnologien Künstliche Intelligenz, Quantum-Computing, dem Industrial Metaverse und der IT-Sicherheit. Auch der Ausbau Deutschlands zu einem Zentrum der Chip-Fertigung gehöre dazu. Nationale Maßnahmen müssten dabei eng mit Aktivitäten auf EU-Ebene verzahnt werden. Dabei gehe es nicht nur darum, im internationalen Subventionswettbewerb zu bestehen. „Entscheidend sind verlässliche Rahmenbedingungen, gut ausgebildete Fachkräfte und eine Verwaltung, die Investitionen beschleunigt statt bremst“, so Wintergerst. Auch die Einführung der European Digital Identity Wallet müsse vorangebracht werden. „Die EUDI-Wallet ist ein zentrales Instrument zur Stärkung der digitalen Souveränität. Sie ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen, Identitätsdaten und digitale Nachweise sicher, selbstbestimmt und grenzüberschreitend zu organisieren“. Auf dem Gipfel am 18. November werden erste Implementierungen der EUDI-Wallet präsentiert. Auf Initiative und unter Vermittlung des Bitkom haben mehr als 60 Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet, Anwendungen für die EUDI-Wallet zur Verfügung zu stellen.

Präsentation & Grafiken zum Download

Präsentation: Europas Weg in die digitale Souveränität

Grundlage der Angaben sind zwei Umfragen, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden zum einen 605 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 38 bis KW 43 2025 statt. Zum anderen wurden 1.156 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum KW 39 bis KW 43 2025 statt. Die Umfragen sind repräsentativ.